DeepSeek-AI gives the Prompt examples to the above five categories.

以下是生成式 AI 工具提示工程的 五種方法分類,附實用繁體中文範例:

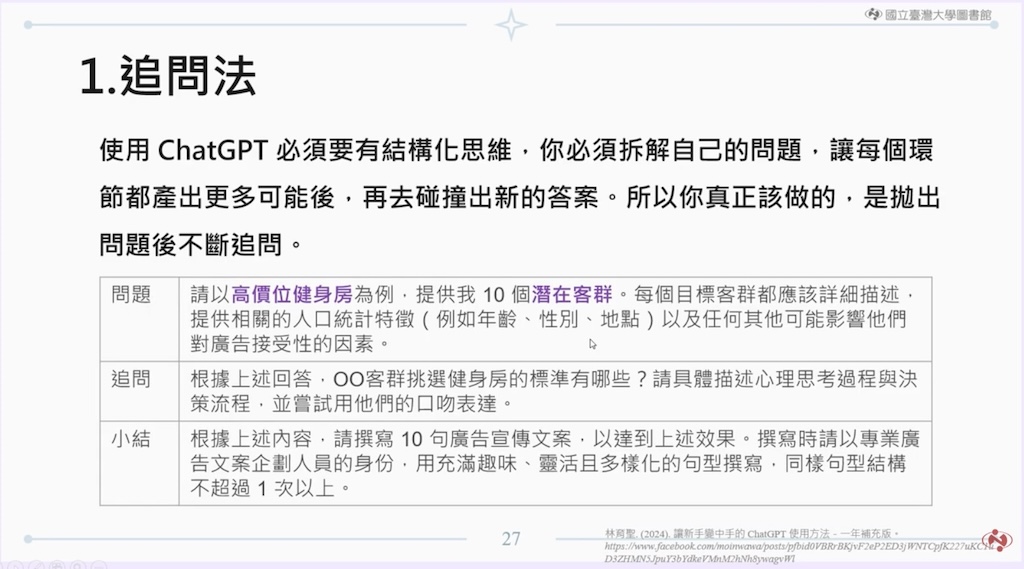

1. 追問法

透過連續提問逐步細化回答內容

範例:

「你提到再生能源具成本效益,能否提供 近十年太陽能與風能成本對比的具體數據?」

「先前你建議正念冥想能減壓,有哪些科學研究支持此說法?是否存在例外情況?」

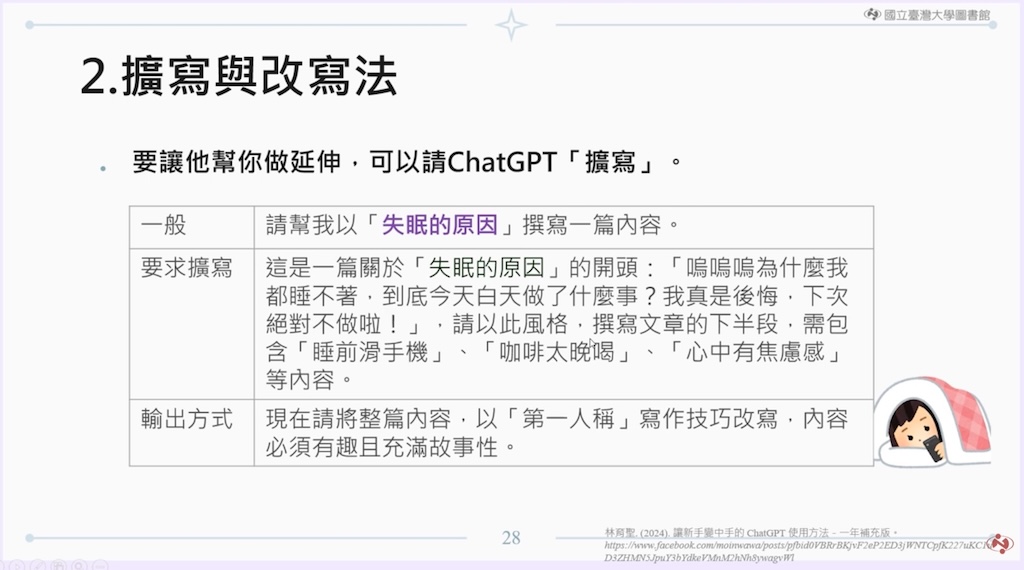

2. 擴寫與改寫法

要求延伸內容、簡化敘述或調整風格

範例:

「將這段關於氣候變遷的短文擴寫成 500 字的部落格文章,聚焦個人可執行的解決方案。」

「用 10 歲孩童能理解的語言 改寫這段區塊鏈的技術性說明。」

3. 反問法

引導 AI 質疑前提或探索相反觀點

範例:

「你認為 AI 將取代人類工作,哪些產業可能不受影響?原因為何?」

「若電動車如此環保,大規模生產可能引發哪些環境負面效應?」

4. 元素碰撞法

融合無關概念激發創意

範例:

「結合 古希臘哲學 與 現代新創文化,設計一套領導力培訓工作坊大綱。」

「設計一座融合 中世紀建築風格 與 AI 驅動基礎建設 的未來城市,描述其能源系統。」

5. 人設法

賦予 AI 特定角色或敘事口吻

範例:

「請以 米其林星級主廚 的身份,說明如何升級基本款 grilled cheese 三明治,需包含稀有食材。」

「假裝你是 諷刺時政的脫口秀主持人,犀利點評最新穿戴式科技趨勢。」

提示設計關鍵技巧:

具體明確: 包含情境、長度、語氣與格式要求

迭代優化: 追加指令如「現在請以懷疑論者的角度重寫」

善用限制: 例如「僅用食物比喻解釋量子力學」

這些方法能協助從 ChatGPT、Claude 等生成式 AI 工具中獲得更精準、具創意且符合情境的輸出結果。

Here’s an organized breakdown of five prompt engineering methods for generative AI tools, with practical English prompt examples for each category:

1. Follow-Up Questioning (追問法)

Iteratively refine responses by asking deeper or clarifying questions.

Examples:

“You mentioned renewable energy is cost-effective. Can you provide specific data comparing solar vs. wind energy costs over the past decade?”

“Earlier, you suggested mindfulness reduces stress. What scientific studies support this claim, and are there any exceptions?”

2. Expanding/Rewriting (擴寫與改寫法)

Request elaboration, simplification, or stylistic adjustments to existing content.

Examples:

“Expand this short paragraph about climate change into a 500-word blog post focused on actionable solutions for individuals.”

“Rewrite this technical explanation of blockchain in simple terms suitable for a 10-year-old child.”

3. Counter-Questioning (反問法)

Prompt the AI to challenge assumptions or explore alternative perspectives.

Examples:

“You claim AI will replace human jobs. What industries might remain immune, and why?”

“If electric cars are so eco-friendly, what environmental downsides could arise from their mass production?”

4. Element Combination (元素碰撞法)

Fuse unrelated concepts to spark creativity or innovation.

Examples:

“Combine ancient Greek philosophy with modern startup culture to create a leadership training workshop outline.”

“Design a futuristic city that blends medieval architecture with AI-powered infrastructure. Describe its energy systems.”

5. Persona Assignment (人設法)

Assign a role or voice to shape the AI’s output.

Examples:

“Act as a Michelin-star chef explaining how to elevate a basic grilled cheese sandwich. Include rare ingredients.”

“Respond as a satirical political commentator critiquing the latest trends in wearable technology.”

Key Tips for Effective Prompts:

Be specific: Include context, length, tone, and format requirements.

Iterate: Use follow-ups like, “Now rephrase this for a skeptical audience.”

Leverage constraints: e.g., “Explain quantum physics using only food analogies.”

These methods help unlock more precise, creative, and context-aware outputs from generative AI tools like ChatGPT or Claude.

DeepSeek gives the following article:

DeepSeek’s thinking as below:

嗯,用戶讓我幫忙寫一篇關於失眠原因的文章,開頭已經給了一個挺有情緒化的段落,然後需要繼續用同樣的風格,包含睡前滑手機、咖啡太晚喝、心中有焦慮感這些內容,還要用第一人稱改寫得有趣又有故事性。首先,我得先理解用戶的需求。他們可能想要一篇生動活潑的文章,用個人經歷來讓讀者有共鳴,同時傳遞導致失眠的幾個常見原因。

用戶提供的開頭部分用了很多口語化的表達,比如“嗚嗚嗚”和“我真是後悔”,這樣的風格需要延續下去。接下來要加入的三個因素:睡前滑手機、咖啡喝太晚、焦慮感,得自然地融入到故事里,不能顯得生硬。第一人稱的話,可能需要用“我”的視角,通過具體的情節來展示這些原因如何導致失眠。

首先,睡前滑手機這個點,可以描述躺在床上刷社交媒體,結果越看越精神,甚至看到搞笑視頻或者讓人激動的帖子,導致大腦興奮。這部分可以加入一些幽默的細節,比如刷到前同事結婚或者奇怪的動物視頻,時間不知不覺過去,最後發現已經凌晨兩三點。

然後是咖啡太晚喝,可能需要一個場景,比如下午開會時為了提神喝了一大杯冰美式,結果晚上躺下時心跳加速,像在蹦迪一樣。這裡可以誇張一點,比如心臟像在打電子鼓或者參加運動會,增加趣味性。

第三個是焦慮感,這部分可以結合內心獨白,比如躺下後大腦突然開始回顧各種未完成的任務,或者未來的擔憂,比如工作截止日期、忘記關煤氣等。可以用比喻,比如大腦像綜藝節目一樣不斷拋出問題,或者像播放器開了隨機播放,無法停止。

最後需要總結這些原因,並給出一些解決辦法,比如建立睡前儀式、下午兩點後不喝咖啡、寫焦慮日記等,讓文章有建設性。同時保持輕鬆的語氣,比如用朋友的語氣給出建議,而不是說教。

需要注意的是,文章要保持連貫性,每個原因之間過渡自然,用時間線或者事件發展來連接。比如從滑手機到喝咖啡再到焦慮感,按照時間順序描述,從晚上到深夜的過程。另外,加入一些自嘲和幽默元素,讓讀者覺得真實又有趣,比如把心臟比作夜店DJ,或者大腦里的思緒像綜藝節目。

可能還需要檢查是否有遺漏的用戶需求,比如是否所有指定的內容都包含進去了,是否保持了第一人稱,以及是否足夠有趣。另外,要確保用詞口語化,避免過於正式的表達,符合開頭部分的風格。可能需要多次修改,調整句子的流暢度和幽默點,確保整體效果符合用戶預期。

【失眠系人類觀察日記:當代社畜的清醒修行】

(開頭承接)「嗚嗚嗚為什麼我都睡不著,到底今天白天做了什麼事?我真是後悔,下次絕對不做啦!」

(以下新增改寫內容)

「嗚嗚嗚為什麼我都睡不著,到底今天白天做了什麼事?我真是後悔,下次絕對不做啦!」

此刻凌晨三點,我的床鋪正上演著「殭屍躺板板」行為藝術。枕頭裡的記憶棉都被我瞪出人形凹槽了,天花板角落那隻蜘蛛都結完三代同堂的網,而我——還在數羊數到發現羊群裡混進了草泥馬!

🕶️ 兇手一號:睡前滑手機的魔性漩渦

昨晚我發誓要當養生達人,十點就抱著薰衣草眼罩躺平。結果手指像被詛咒似的點開IG,從前同事的二婚喜宴滑到北極光直播,最後卡在「柴犬學瑜珈」的教學影片。等我回過神,手機電量從98%掉到3%,我的睡意從100%直接歸零——等等,這年頭連失眠都要遵守能量守恆定律嗎?

☕ 兇手二號:咖啡因的延遲背刺

下午開會時主管說要「振奮精神」,我灌了超大杯冰美式。現在好了,心臟在胸口開夜店蹦迪,左心室打碟右心房打拍,連肝臟都跟著跳廣場舞。原來人體器官也會搞團建啊?建議星巴克推出「社畜專用無咖啡因提神劑」,名字我都想好了,叫「老闆覺得你很精神」特調。

🌪️ 兇手三號:焦慮感的多重宇宙

好不容易閉上眼,大腦突然召開緊急會議:「上季報表小數點對齊了嗎?」「房東訊息已讀三天還沒回!」「等等我出門有關瓦斯嗎?」這些念頭像綜藝節目懲罰遊戲的乒乓球,砰砰砰砸進腦漿裡。最過分的是居然重播十年前在課堂上放屁的尷尬畫面——我的大腦根本是AI生成的黑歷史放映機!

💡 破關攻略(來自某不具名失眠冠軍)

建立「睡前儀式感」:把滑手機換成讀《戰爭與和平》,保證三頁入魂

咖啡因宵禁:下午兩點後只喝「心靈雞湯」(字面意義的白開水)

焦慮收容所:床頭放「煩惱筆記本」,寫完立刻鎖進抽屜,儀式感堪比封印惡魔

此刻窗外傳來鳥叫聲,我盯著熊貓眼打開行事曆,鄭重寫下今日目標:「活著」。朋友啊,如果你也正在深夜閱讀這篇——別笑了快閉眼!我們夢裡相見(如果睡得著的話)( ´•̥̥̥ω•̥̥̥` )