Write the following Prompt to ChatGPT:

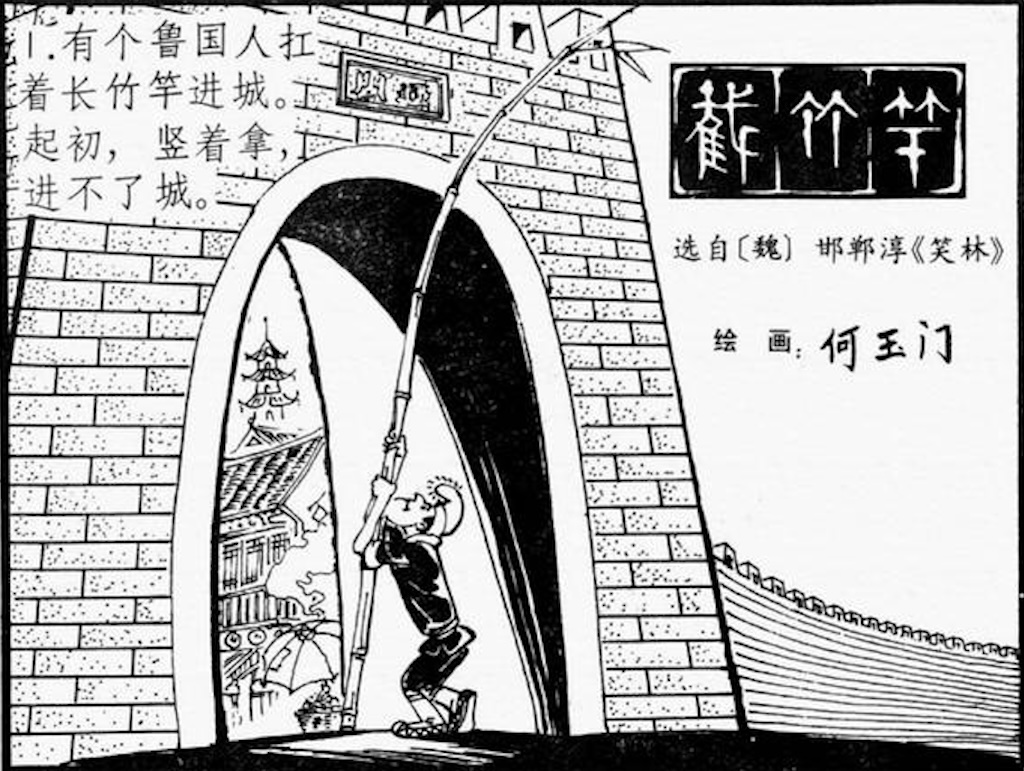

“魯有執長竿入城門者,初竪執之,不可入。橫執之,亦不可入。計無所出。Please help find out a solution.”

你提到的這段故事出自古代中國文獻,經常用來說明創造性解決問題的方法。故事描述了一位魯國人試圖將一根長竿帶入城門。將長竿豎著拿進去行不通,橫著拿也行不通。面對這個困境,他感到束手無策——「計無所出」。

解決方法:

關鍵在於改變角度。與其將長竿完全豎直或橫放,不如嘗試將其傾斜,以斜角的方式通過。這樣就能同時利用城門的高度和寬度,使長竿順利通過。

寓意:

這個故事強調了跳脫框架思考和尋找非常規解決方案的重要性。當面對看似無解的難題時,創造力和靈活性往往勝過蠻力。

若您需要更深入的解釋或故事的歷史背景,我很樂意協助。

The story you mentioned is an excerpt from an ancient Chinese text, often used to illustrate creative problem-solving. The passage describes a person from the state of Lu (魯) trying to carry a long pole through a city gate. Holding the pole vertically doesn’t work, and holding it horizontally doesn’t work either. Faced with this dilemma, the person feels stuck — “計無所出” (no way out).

Solution:

The key lies in changing the angle of the pole. Instead of holding it strictly vertical or horizontal, the person should try to tilt the pole diagonally. By adjusting the angle, the pole can fit through the gate’s height and width simultaneously.

Moral:

This story highlights the importance of thinking outside the box and finding unconventional solutions to seemingly impossible problems. Creativity and flexibility often solve challenges that brute force cannot.

Would you like a deeper interpretation or historical context for this anecdote?

Write the following Prompt to DeepSeek:

“《鲁人锯竿入城》 鲁有执长竿入城门者,初竖执之,不可入。横执之,亦不可入。计无所出。 俄有一老父至,曰:“吾非圣人,但见事多矣,何不以锯中截而入。”遂依而截之。世之愚,莫之及也。”

《鲁人锯竿入城》是一则蕴含深刻寓意的古代寓言,通过简洁的叙事揭示了思维僵化的弊端。以下是对该故事的逐层解析:

原文翻译

鲁国有个手持长竿进城的人,起初竖着拿竿,无法进入城门;改为横着拿,仍然进不去。正无计可施时,一位老人路过说道:“我虽非圣贤,但见多识广。为何不将竹竿从中间锯断再进城?”那人依言锯断竹竿。世间的愚昧,莫过于此。

核心寓意

思维定式的讽刺

执竿者仅尝试竖、横两种方式,却未想到调整竹竿角度(如倾斜顺入),反映其思维僵化;老人以“经验”自居,却提出毁坏竹竿的荒谬方案,讽刺了盲从经验而忽视本质的教条主义。解决问题的方法论

故事强调:面对问题时,需跳出固有框架,寻找高效且代价最小的方案。锯竿虽能入城,却以破坏工具为代价,实为舍本逐末。对权威的反思

老人以“见事多”自诩,其建议却更愚昧,暗喻对所谓“权威”的盲目信任可能导致更大错误。

文言知识点

宾语前置

“莫之及也”即“莫及之也”(没有比这更愚蠢的),否定句中代词“之”前置。虚词解析

俄:片刻,表时间短促。

但:只是,表转折。

何不:反问句式,意为“为什么不”。

现实启示

灵活应变:困境中需多角度思考,避免非此即彼的二元思维。

批判性思维:对他人建议需理性判断,警惕“经验主义”陷阱。

成本意识:解决问题时需权衡代价,避免得不偿失。

此寓言以荒诞情节揭示人性弱点,千年后仍警示世人:智慧不在于盲目行动或依赖经验,而在于创新与思辨。

Screenshot of DeepSeek AI’s thinking steps:

好的,我现在要仔细分析《鲁人锯竿入城》这篇文言文。首先,我需要通读全文,理解故事的大意。故事讲的是一个鲁国人拿着长竹竿进城门,竖着拿进不去,横着拿也进不去,正无计可施的时候,一个老人建议他把竹竿从中间锯断,结果他照做了。作者最后评论说世上的蠢事没有比这更厉害的了。

接下来,我要逐句解析,确保每个词都理解正确。比如“执长竿”中的“执”是拿着的意思,“初竖执之”就是最初竖着拿,“不可入”进不去。然后“横执之”也是一样,还是进不去。这时候“计无所出”,就是没办法了。然后“俄有老父至”,俄是片刻,老父就是老人,老人说“吾非圣人,但见事多矣”,意思是自己不是圣人,但见多识广,建议“何不以锯中截而入”,就是为什么不锯断竹竿进去呢。结果“遂依而截之”,依建议截断,最后作者评论“世之愚,莫之及也”,就是说世上没有比这更愚蠢的了。

接下来,我需要分析故事的寓意。显然,鲁人遇到问题,没有想到将竹竿顺着门的方向平放进去,而是直接竖或横,结果无法通过。老人虽然自诩见多识广,但提出的办法却是破坏性的,把竹竿锯断,虽然解决了进门的问题,却毁坏了竹竿本身的价值。这说明解决问题时,只考虑表面而忽视了更合理的方法,或者只顾眼前不顾长远,缺乏灵活性。

另外,可能还讽刺了那些自以为聪明的人,其实提出的办法并不高明,反而更愚蠢。同时,也反映了思维僵化的问题,不能从不同角度思考解决办法,比如调整竹竿的角度,或者倾斜进入城门等。

再考虑文言文的语法特点,比如“莫之及也”是否定句中代词宾语前置,应为“莫及之也”,即没有人比得上这种愚蠢。还有“遂依而截之”中的“依”是依照、按照的意思,指听从老人的建议。

可能需要注意一些虚词,比如“但见事多矣”中的“但”是只是的意思,“矣”是句末语气词,表示肯定。还有“何不”是为什么不,表示建议。

最后,总结这则故事的启示:遇到问题时要灵活变通,寻找既有效又不造成不必要损失的方法,不能轻信看似经验丰富者的建议,而应自己思考更优的解决方案。同时,讽刺了那些自以为聪明却实际上思维僵化的人。